こんにちは。当社は自動車パーツサプライヤです。

当社取引先で、CATIA V5から CATIA V6 (3DEXPERIENCE CATIA)へ移行の動きがあり、当社もCATIA V6の導入を検討しないととは思っていますが、どのライセンスやパッケージにしたら良いか分からず困っています。

こんにちは。

なるほど。

では今回は「サプライヤーの4つのタイプ分類」についてご紹介します。各タイプにとって、どのCATIA V6を導入すべきかを検討する際の一助になれば幸いです。

御社は1~4のどのサプライヤタイプに該当するでしょうか。1或いは、1と2、1と2と3、等というケースもあるでしょう。

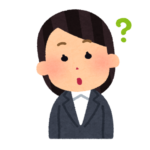

[4タイプのサプライヤの区分] ※記載の情報は一例で、実際の内容とは異なる場合がございます。

- 協調設計タイプ

- 対象:

- OEMのビジネス戦略や製品競争力に深く関わる戦略的サプライヤ

- 作業環境 (3DEXPERIENCEプラットフォーム):

- OEM提供

- 作業手法:

- OEM提供の3DEXPERIENCE Platform環境で協調設計をする。

- CATIAリリース (OEM準拠の必要性):

- 必要

- 導入すべきCATIA

- OEMが指定するCATIA V6パッケージ (オンプレミス)

- 対象:

- 同期設計タイプ

- 対象:

- 設計履歴やパラメータを保持した編集可能な状態のデータの納品が求められるサプライヤ (As Specs)

- 作業環境 (3DEXPERIENCEプラットフォーム):

- 自社準備

- 作業手法:

- OEMと同仕様・同バージョンのシステムで設計し、設計データをOEMへ納品する。

- CATIAリリース (OEM準拠の必要性):

- 必要

- 導入すべきCATIA

- OEMが指定するCATIA V6パッケージ、またはそれに準拠するライセンス群 (オンプレミス)

- 対象:

- 成果物基準設計タイプ

- 対象:

- 形状のみを残し、編集できない軽量な状態のデータを納品するサプライヤ (As Result)

- 作業環境 (3DEXPERIENCEプラットフォーム):

- 自社準備

- 作業手法:

- 設計のプロセスや方法よりも、最終的な成果物や達成すべき性能・品質を基準に設計する。

- 必ずしも、OEMや取引先と同仕様・同バージョンのシステムが必要はわけではない。

- CATIAリリース (OEM準拠の必要性):

- 不要

- 導入すべきCATIA

- サプライヤが必要なモジュール (CATIA V5またはV6) (オンプレミスまたはオンクラウド)

- 対象:

- 2D図面による製造タイプ

- 対象:

- 製造サプライヤ (2D)

- 作業環境 (3DEXPERIENCEプラットフォーム):

- 自社準備

- 作業手法:

- 3Dデータの受け取りはあるが、従来の2D図面をベースに製造を進める。

- 3Dデータは閲覧のみの場合と、製造のため編集が必要な場合がある。

- CATIAリリース (OEM準拠の必要性):

- 不要

- 導入すべきCATIA

- サプライヤが必要なモジュール (CATIA V5またはV6) (オンプレミスまたはオンクラウド)

- 対象:

「1.協調設計タイプ」や「2.同期設計タイプ」の場合は、CATIA V6は、OEM指定のパッケージや、それに準ずるライセンス群が必要となります。

使用するCATIAのリリースを指定できるオンプレミスタイプをご提案します。

「3.成果物基準設計タイプ」や「4.2D図面による製造タイプ」の場合は、CATIA V6はお客様(サプライヤ)の業務内容に沿ったパッケージやライセンス群が必要となります。

当社より、現在ご利用中のCATIA V5やご要望をもとに、ライセンス群(オンプレミスまたはオンクラウド)をご提案差し上げます。

例えば、V6データの閲覧のみの用途であれば、オンクラウドライセンスもご検討に入れていただけると思います。オンクラウドライセンスの場合は、オンプレミスライセンスの場合と異なり、3DEXPERIENCEサーバ用のハードウエアの準備が不要です。これにより、初期投資を大幅に抑えることが出来るメリットもあります。

なるほど。

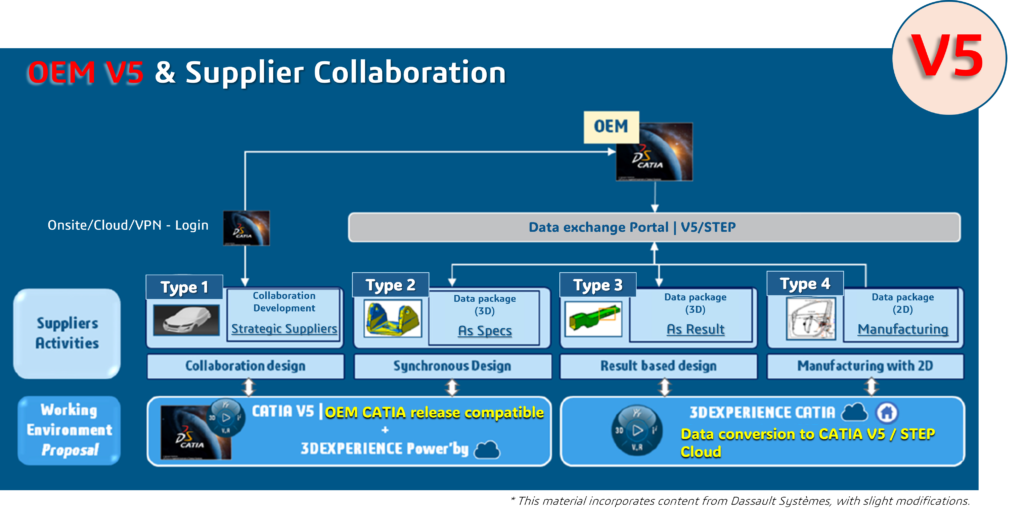

なお、下図の通り、OEMやお取引先がCATIA V5を使用している場合も、同様に4つの区分から検討を進めていただけます。

「1.協調設計タイプ」や「2.同期設計タイプ」の場合は、OEMが指定するCATIA V5パッケージ、またはそれに準ずるライセンス群が必要ですが、「3.成果物基準設計タイプ」や「4.2D図面による製造タイプ」の場合は、CATIA V5だけでなく、CATIA V6もご検討に入れていただけると思います。

※CATIA V6はCATIA V5形式やStep形式のデータ入出力をサポートします。

取引先と協業する中で、当社においてCATIA V5やCATIA V6がどのように使われるのか、また今後どのように使われていくのかを確認します。